オニオンスライム

オニオンスライム子どもとただ遊んでいるだけの指導員はいる。

指導員としての専門性は低い。

「そんな遊び方を指導員がしていることが問題」

あそぶポイント。

それをはっきりさせよ。

わああああ

あそぶポイントとおお?

あそぶポイント?

また難題がふりそそいできたわね

あそぶポイント

はっきりさせるぞい

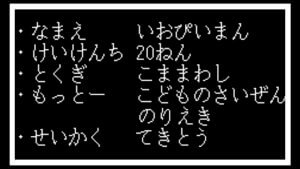

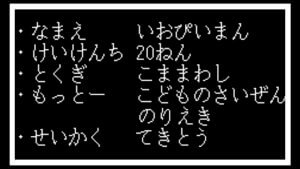

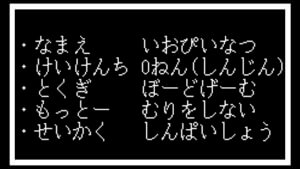

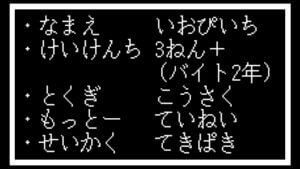

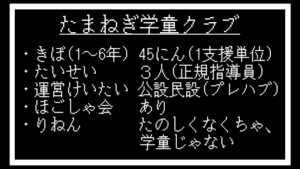

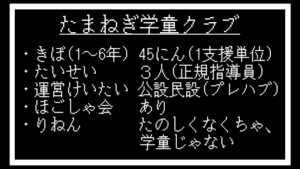

このストーリーは、学童保育指導員になった「いおぴいなつ」が学童保育のことを学び、成長していく姿を描いた愛と勇気と感動が詰まった物語です。

舞台はロールプレイング・ゲーム内の「たまねぎがくどうクラブ」です。

学童保育の基礎から応用までのすべてを、最高にわかりやすく、たのしく習得できる最強のバイブルです。

学童保育をゼロから学びたい…

わしと一緒に学ぶんで学童保育のすべてをマスターするぞい‼

なんだかたのしくなってきたわね♪

学童ほいく☆ますたーへの道の扉が今、開きました。

学童保育の仕事に携わるきっかけは、さまざまです。

このストーリーに興味をもったアナタも運命の人…

あそぶポイント5つ

あそぶポイントとおお?

そんなのあるの?

指導員が子どもとあそぶ時に大切にするべきポイントがあります。

このポイントは超重要です。

なぜなら、ただ単に漠然と指導員が遊んでいるようでは、それはプロとしてのかかわりとはかけ離れてしまうからです。

専門性が低くみられてしまうぞい

じゃじゃじゃじゃっ

どっどどど

どうやってあそべばいいの?

そういえば私も指導員のアルバイト時代。

どうやって子どもと遊べばいいかわからずに困ったわ。

ポイントは5つあります。

- 遊びを引っ張る

- 子ども目線になる

- 遊びを観察

- その気にさせる

- 環境を整える

この5つを意識して指導員は子どもと遊びます。

その結果、それは「プロとしての遊び」とつながります。

プッっっ

プロ⁉

ただ「ボーッ」と遊んでいるだけではない。

専門家としてのかかわりじゃぞい

そのポイント

私も知りたいわ

①遊びを引っ張る

指導員がグイグイ遊びを引っ張ってあげると子どもは喜びます。

一つ目のポイントは「指導員が遊びを引っ張る」です。

うおおうい!!!

一緒に鬼ごっこして遊ぶぞーい♪

ドッチボールなら負けないわよ♪

子どもは

何して遊ぼうかな…

ヒマだけど自分から遊びに入っていくのは苦手…

と思っていることもあります。

そんなとき、遊びに誘ってくれる指導員がいると、子どもは安心できます。

あそびたーい

うれしーい

グイグイ遊びを引っ張ってくれる指導員は子どもからの人気を集めます。

先生大好き♡

学童大好き♪

そして指導員は子どもから頼られる存在となります。

頼られる…

うれしい…

外遊びだけでなく、部屋での活動でも

メンコ・工作・マンカラ・ボードゲーム・すごろく・おりがみ・ブロック・プラバンなどなど

指導員から遊びに誘われて嫌な思いをする子どもはいません。

うーん

わしの場合は高学年女子には嫌がられるがのう…

・誘ってくれた

・仲間に入れてくれた

・きっかけをつくてもらえた

最高♪うれしーい♡

特技を活かす

また自分に得意な遊びがある指導員は、それは保育に活用できる武器となります。

保育に自分の特技を活かせます。

ミサンガつくりは任せて♪

外遊びなら、このワシを呼べーっ‼

自分の特技を生かして、子どもと遊ぶことができるのは学童保育指導員の特権です。

得意な遊びがあれば、それはその指導員の武器となります。

あっでも

ぼく何にも得意な遊びとかないんだけど…

しかし、それがなくても問題ありません。

無理に得意な遊びを指導員が見つけなくても大丈夫です。

あせるでない

あせるでない

だいじょうぶ

じゃぞい

「これなら、できそう♪」というのを見つけることから、はじめていきます。

そして指導員として「遊びを研究する意識」を持ちます。

まずは子どもと一緒に遊ぶ

これが近道になるぞい。

そうね。

少しずつ子どもから色んな遊びを教えてもらったり、自分が好きな遊びを見つけて、コツコツ研究を重ねれば大丈夫よ。

はじめから上手くいくことばかりではないわ。

特技がある指導員は、それを武器にグイグイ遊びを引っ張ることが可能です。

グイグイと遊びを引っ張る…

どんな遊びが

「子どもたちの食いつきがいいのか」

「子どもたちが求めている遊びなのか」

を追求することが指導員に求められます。

色んな遊びをもっと学びたい

これがまず指導員として大切にしておきたいポイントの一つ目です。

②子ども目線になる

指導員が子ども目線となり、子どもと一緒に遊ぶと効果抜群です。

それは、子どもの仲間入りする感覚です。

童心にかえるのじゃー

なぜなら、子どもは指導員のことをよくみているからです。

ぎくっ

子どもは指導員と遊ぶとき

・この人は自分たちの仲間か?

・一緒に遊んでくれる人なのか?

・信頼してもよい人なのか?

などと探りを入れてきます。

子どもは無意識です。

無意識に、その指導員がどんな人物かを探ります。

なので指導員が子どもからの遊びを断ると

・この人は遊んでくれない…

・仲間じゃない…

・がっかりだぜ…

と思われてしまいます。

あるある

これは指導員にとってマイナスです。

子どもは遊んでくれる指導員のことが大好きです。

この先生は遊んでくれる♫

と子どもが感じることで、指導員は子どもの仲間に入れてもらえます。

ここが重要じゃぞい

横並びの関係性

指導員は仲間です。

指導員は何かを教える立場の存在ではありません。

教師とは違う。

放課後という子どもの自由時間をサポートするのが学童保育指導員の仕事の役割です。

その自由時間は、あそびを軸にした生活で組み立てられています。

一緒に生活を共にするパートナーね

だから、上から目線で子どもと遊ぶのは違います。

対等。

上下関係なし。

指導員は子どもに目線を合わせます。

物理的にも。

関係性的にも。

目線を合わせる…

子どもと指導員は横並びの関係性です。

教師とは違う。

例えるなら、指導員はマラソン大会でいう先導者(白バイ)側ではありません。

一緒に走る伴奏者側です。

指導員は

子どもと一緒に走る…

伴走者ね

指導員は子どもをサポートしながら一緒にゴールを目指します。

マラソン完走…

同じ景色を眺める

友達は違う。友達感覚っぽいのを演じるのはあり。

うん。なるほど。

子ども目線ということは友達っぽく遊んだらいいんだね♫

ふむふむ。

指導員は子どもの友達ではないぞい。

指導員は「放課後児童支援員」の資格を持つ専門家じゃからのう。

友達でもなければ、お正月に集まる親戚のおじさんのかかわりとも違う。プロとしてのかかわりが指導員に求められるからのう。

しかし、あそびにおいて、感覚は友達っぽいのでいいと思うぞい。

そこをうまく演じる技術が必要じゃのう。

指導員があそびにおいて、友達感覚っぽく接するのは時としてありです。

友達ではない。しかし

子どもからすると友達っぽい感覚で一緒にあそんでくれる指導員の存在はうれしいわ。

だからそこを指導員として客観的視点を持ちながら、うまく演じることが必要ということね。

演じる…っていうより

むきになって遊んでしまいそう…

まあまあ、むきなって子どもと同じように遊べる指導員もそうはいない。

それはそれで素敵な指導員としての才能じゃぞい。

指導員は仕事として子どもと一緒に遊びます。

その中で、友達感覚っぽい要素を含みながら、指導員は子どもと全力で遊ぶのはありです。

指導員としてのプロの立場や視点において子どもとかかわっていることを抑えておく必要があるのじゃぞい

指導員は子ども時代に返ったつもりで、子どもと友達になるくらいの感覚で遊ぶことも重要。

これが二つ目のポイントでした。

③あそびを観察

子どもと指導員が遊ぶとき、子どもをよく観察することがポイントとなります。

子どもの遊びをじーっと観察します。

指導員が遊びを観察することは、あそぶポイントとなります。

あそびを観察…

これには2パターンあります。

1.子どもの遊びに入らず、遊ぶ様子を見る。

2.子どもと遊びながら、遊ぶ様子を見る。

どちらも重要です。

1.子どもの遊びに入らず観察

子どもの遊んでいる様子をよく観察します。

しかし「凝視」しすぎると子どもに怖がられてしまいます。

じーーーっ。

こっコワい…

ただ「じーっ」と見つめるのではなく、自然な感じで子どもが遊ぶ様子に目を配る感覚です。

その上で、子どもをよく観察、洞察します。

- 今、この子は何を考えているのかな?

- この行動の意味は一体に何か?

- 一緒に遊ぶ友だちの様子はどうだろう?

- 全体的に問題なく遊んでいるかな?

この辺りを分析することが指導員に求められます。

子どもの様子って「よく見ないとわからない」ことって多いわよね

うむうむ。

子どもの行動について意識的に指導員が見る。

意識しておかないと「見えるもんも見えん」からのー

トラブル防止

また指導員が子どもの遊ぶ様子をよく観察しておくことで、トラブル防止につながります。

なぜなら子どもの「危険な行動」や「友達とのイザコザ」をいち早く察知できるからです。

指導員はそのトラブルの瞬間を見ていなくても、トラブルの原因となる前後をみて、知っておくことはとても大切です。

前後?

どゆこと?

例えば、キュウリ君とナスビ君のケンカの場合

暴力を振られた…二人がケンカになった瞬間を指導員が見ていないケースです。

しかしケンカになる少し前の子どもたちの状況を指導員が把握していたとします。

あれっ

楽しそうにドッチボールで遊んでいるけど、キュウリ君とナスビ君がだいぶ興奮しているわね。

その後、二人のケンカのトラブルが発生します。

キュウリ君とナスビ君が興奮していたのを知っていた指導員なら、子ども一人ひとりの話を聴きながら、問題解決までスムーズに行えます。

何も情報がないところから、話を聴きだすよりスムーズに対応できます。

ここがポイントじゃぞい

ケンカになる少し前の子どもたちの状況を指導員が把握していることで、ケンカを未然に防ぐことも出来るかもしれません。

指導員が子どもの様子をすべて、完全にみておくことはできません。

しかし指導員が(一部分でも)子どもの様子をよく観察しておくことでトラブル回避につながることもあります。

うんうん

できれば全部把握できてたらいいけど、指導員は監視員じゃないから見れるときにしっかり見ておくことが大切なんだね♪

監視員じゃない…

そこは重要ね

2.子どもと遊びながら観察

指導員は子どもと一緒に遊びながら、子どもの様子を観察します。

「子どもと一緒にあそぶ」ここがポイントです。

なぜなら、指導員が子どもと一緒に遊ぶことでしかみえてこない、わからないことがあるからです。

一緒に遊ぶことで自然と見えてくることがあるぞい♪

たしかにそうね。

遊んでいるときって心を開放しているから、子どもの「素」の姿が見えてくる感覚があるわね。

例えば一緒にトランプをしてあそぶことで

- 負けず嫌いな一面があるな…

- ルールや順番を守るのが苦手そうね…

- 友だちに対して結構、攻撃的な言葉を使っているな…

- 意外と計算高い性格をしているな…

など、その子の様子や性格が自然と見えてきます。

知らなかった子どもの姿、つかんでおきたいその子の情報を知るきっかけが芽生えてきます。

遊びながら子どもをよく観察する。

これは難易度は高いが指導員として必要な技術じゃぞい

そしてそれは、学童保育の安全とも結びついてきます。

あ安全?

どゆこと?

安全は遊びながら育む

指導員は子どもを監視して日々、安全管理をしているわけではありません。

監視は違う

監視・管理

はだめなの?

「だめ」とは言いたくないんけど、そっちじゃないわ。

指導員は子どもが安全に遊べるように、子どもを観察することは必要です。

子どもの安全は必ず守られるべきです。

しかし大切にしておきたい視点があります。

それは「安全は育むもの」ということです。

学童保育での子どもの安全は本来、子ども自らが安全に過ごせる術を培うことです。

子どもが自分で自分の安全を守ること。

【第6章】 施設及び設備、衛生管理及び安全対策

1.施設及び設備 (2)事故やケガの防止と対応

○ 放課後児童支援員等は、子どもの年齢や発達の状況を理解して、子どもが自らの 安全を守るための行動について学習し、習得できるように援助する。

放課後児童クラブ運営指針

指導員は子どもと一緒に安全づくりをします。

日々指導員は子どもとの対話を通して、子どもが自分で危険を回避できる力を養えるようにサポートします。

安全は築き上げられるものなんだね。

それは指導員がボディーガードのように子どもを守ることではありません。

監視・管理・ボディーガードとは違う専門性が指導員に求められているぞい

学童保育指導員は、子どもと遊んで安全を育みます。

それが

- 遊びながら子どもを観察する

- 遊びながら安全を育む

ということです。

遊びに制限をかけたり、禁止のルールを増やして安全管理するのとは違う専門的なかかわりが、指導員には必要なんだね。

いいこと言うわね

ポイント「③あそびを観察」の内容はもりだくさんじゃったのー

子どもをよく観察し、よくかかわることが大事。

これがポイントの3つ目でした。

④その気にさせる

子どものやる気を引き出すことが指導員として重要です。

やってみたい♪

楽しそう♡

興味あり!!!!

と子どもが感じるきっかけを指導員が与えます。

それは「導き」です。

あれしなさい。

これしなさい。

あそびなさい。

「子どもを遊ばせる」この感覚を指導員が持つことは危険です。

なぜなら、「子どもが主体的に遊ぶことが遊び本来の意味」だからです。

保育所や幼稚園でもそれは大切されておるぞい

保育所保育指針

遊びは、それ自体が目的となっている活動であり、遊びにおいては、何よりも「今」を十分に楽しむことが重要である。

厚生労働省

幼稚園教育要領解説

遊びは遊ぶことが目的であり、人の役に立つ何らかの成果を生み出すことが目的ではない。

文部科学省

「遊びたいからあそぶ」

これが遊びの本質です。

だから指導員は

あれしなさい。

これしなさい。

あそびなさい。

というかかわりではなく、子ども自らが

やってみたい♪

楽しそう♡

興味あり!!!!

と感じられるように工夫を凝らします。

これぞ「導き」

指導員の「指導」

の極意じゃぞい

子どものやる気を引き出すために

- きれいなミサンガの見本をつくる

- ドッジボールで大げさなほど子どもをほめる

- ボードゲームのパーツをきれいな箱に収納する

- わざと縄跳びで失敗して子どもに教えを乞う

ようなことを指導員は工夫し実践します。

そこに指導員の「導き」という高い専門性が存在します。

また

- 指導員が無理やり子どもを遊ばせる。

- 指導員の都合で、指導員がやりたい遊びを子どもに強要する。

これは指導員としてバッドなかかわりです。

バッド指導員…

子どもが自分の意思で遊びたいと思えるものでないと、それは「あそび」とはなりません。

子どもが

やってみたい♪

楽しそう♡

興味あり!!!!

「遊びたいからあそぶ」

と心から思うものが「あそび」です。

学童保育で大切にされる遊びは、そっちです。

行事やイベントにおける遊びでも、このポイント大事じゃぞい。

だからそこでの指導員のきっかけづくりがポイントのなるのよね

指導とは

・子どもが○〇できるように、きっかけをつくる

・子どもが○〇したくなるような、しかけをつくる

ように導くこと。

子どものやる気を引き出す。

その気にさせる。

これが指導員の「指導」の意味なんだね

子どもが主体的に遊べるように指導員がサポートする。その気にさせる。導く。

これが4つ目のポイントでした。

⑤環境を整える

学童保育の遊びにとって環境は一番大切です。

さて、ここで問題です。

パラリラプルリラプップーじゃじゃーん

【第一問】

①何にもない部屋

②遊び道具がいっぱいある部屋

どちらの部屋の方が遊びが充実しますか?

えーっと

②遊び道具がいっぱいある部屋

正解♪

ピロピロぼぼーん

これが環境が大切な理由です。

【第二問】

①遊び道具がぐちゃぐちゃで片付けできていない部屋

②きちんと整頓されていて、どこにどんな遊び道具があるかひと目でわかる部屋

どちらの部屋の方が遊びが充実しますか?

えーっと…

②きちんと整頓されていて、どこにどんな遊び道具があるかひと目でわかる部屋

正解♡

どどどどピョーン

保育室が整頓されて遊び道具が充実していると、子どもの遊びも満たされます。

そこで指導員は子どもに人気の遊びやおもちゃを把握しておくことが求められます。

また、遊びを

流行らす。盛り上げる。発展させる。

には環境を整えておく必要があります。

例えば

「このボードゲームを広めたい」と指導員が思った場合なら、しっかりとその遊びのルールを指導員が理解しておく。片付け方の手順を確認しておく。

「けん玉検定がおもしろそう」と指導員が思ったら、壁にけん玉の技一覧の紙を張り付ける。けん玉の紐のもつれをとるなどのメンテナンスをしておく。

などは大切じゃぞい

子どもが集中して遊び込めるように指導員は環境を整えます。

・収納しているケースがボロボロ…

・片付けしにくい入れ物に入っている…

・どこに何があるかわからない保育室…

これでは子どもの遊ぶ気はゼロになります。

遊びやすい環境が整うことで、子どもはそこで主体性を発揮し、ドンドン遊びを発展させることができます。

子どもがあそび込める環境を整える。

これにも、全力を注ぐ。

指導員も環境の一部…

子どもがあそび込める環境には指導員の存在が欠かせません。

- 全力で遊びに没頭する指導員の姿…

- 遊ぶ子どもを笑顔で見つめる指導員のまなざし…

- 子どもが安全に安心して遊べるようにあたたかく見守る指導員…

- 子どもたちの「あそびたい」気持ちを肯定し、それを導く指導員の専門的なはたらきかけ…

このような指導員がいるからこそ、子どもは学童保育で充実して遊ぶことができます。

ここがポイントです。

物理的な環境が整っているだけでは、遊びは深まりきりません。

モノだけがあっても、遊びは深まらないことがあります。

指導員の力が必要じゃぞい…

だから、欠員状態が続いている学童保育は論外です。

指導員の数が足りていない環境では、子どもは充実して遊べません。

そんな学童保育は学童崩壊への道を進んでしまいます。

ひょえー!!

何とかしたい問題ね

子どもが思う存分に、そして安全に遊べる環境には指導員の存在が欠かせません。

遊べる環境に指導員は必須じゃぞい

あそびのサンマ+〇間

時間・空間・仲間…これをあそびのサンマ(三間)といいます。

三つの間ね

この三つの間がなければ、あそびは深まらないと言われています。

そして学童保育にはこのサンマの他にもう一つの「間」が備わっていると言われています。

四間です。

えーっ

ヨンマ?!

そう。そのもう一つの間は「手間」です。

てま?!

これは指導員のひと手間のことです。

学童保育で指導員のかかわりは必須じゃぞい

指導員の手間が遊びに加わってこそ、子どもの遊びは広がり、深まるぞい。

話を環境に戻します。

指導員も子どもが遊びを充実させるために必要な環境の一部です。

だからこそ、それが可能となる指導員体制がとれていることが何より重要です。

指導員体制

連携とチームワークも大事ね♡

指導員は子どもが学童保育であそびに没頭できるように環境を整えます。

指導員が工夫を凝らし、専門的にあそびにかかわる。

指導員がひと手間かけて、遊びを発展させるのじゃー

指導員も子どもが遊ぶのに必要な環境の一部となるんだね。

モノがあっても人がいなければ、子どもは健全に育たないんだねー

ポイントの5つ目は「環境を整える」でした。

おさらい

指導員が子どもと遊ぶポイント5つはこれ↓

どれもこれもほんと大切なポイントです。

このポイントを抑えておけば学童保育で遊びが充実します。

遊びが。放課後が。

子どもたちのものになるぞい

遊びが充実している学童保育は安定します。

しかししかし、学童崩壊に近づく学童保育も存在しています。

どきっ

- 学童保育が荒れている。

- 子どもが言うことをきかない。

- 子どもが学童を嫌がる。

- 保護者からのクレームが多い。

- 指導員の連携不足。

これらの原因を引き起こす理由はただひとつ。

それは、遊びが充実していないからです。

それだけ

学童保育に。

子どもにとって。

遊びは大切なものなのね。

遊びのポイントって奥が深いね。

全部いきなりマスターするのは難しいけど、少しづつ努力しながら子どもと一緒に遊んでいくね。

それにしても指導員の仕事って大変。尊い。

学童保育の生活は遊びが軸。

軸がぶれれば崩壊につながる。

軸をつくるのは指導員。

子どもと共につくる。

学童保育ではそれを「生活づくり」という。

よし!これで

指導員の仕事とあそびシリーズ①②③をマスターしたぞい。

次は「生活づくり」についてマスターするぞい

がくどうほいくえすと 【登場人物の紹介】

↓なんでもワシに聞いてよいぞい

↓わからないことがわからない…

↓この立場がいちばん大変なのよー

…

【がくどうほいくえすと】は学童保育の基礎や指導員の仕事、学童保育におけるドラマをわかりやすくお伝えするブログじゃぞい。

できるだけたのしく、読めば読むほど為になる。そして元気になれる。

そんな学童保育物語をおぬし等と一緒につくっていくのがワシの使命じゃと勝手に考えておる。

この出会いは運命じゃぞい‼

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。

じゃーねー